A fundamentação per relationem nas medidas cautelares probatórias no Brasil

Per relationem reasons for precautionary evidentiary measures in Brazil

DOI: 10.19135/revista.consinter.00020.18

Recebido/Received 30/03/2024 – Aprovado/Approved 25/06/2024

Antonio Eduardo Ramires Santoro[1] – https://orcid.org/0000-0003-4485-844X

Resumo

Este artigo tem por objetivo central investigar o adequado tratamento legal e dogmático dispensado às medidas cautelares probatórias, à natureza das decisões judiciais proferidas nesse âmbito, assim como a extensão das exigências de fundamentação. O problema de pesquisa a ser enfrentado é: a utilização da técnica de fundamentação per relationem das decisões judiciais proferidas no âmbito das medidas cautelares probatórias no Brasil pode ser considerada válida diante das garantias processuais penais? A hipótese original é que a fundamentação per relationem não atende à exigência constitucional de fundamentação de toda e qualquer decisão judicial. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica de natureza exploratória quanto à abordagem das medidas cautelares probatórias e da exigência de fundamentação das decisões, bem como pesquisa documental, de natureza qualitativa, por análise de julgados dos tribunais superiores brasileiros. Concluiu-se que para que a fundamentação per relationem não viole a garantia constitucional é necessária a observância de requisitos específicos para as decisões proferidas no âmbito das medidas cautelares probatórias.

Palavras-chave: medidas cautelares probatórias; provas cautelares; decisões judiciais; fundamentação das decisões; fundamentação per relationem.

Abstract

The central objective of this article is to investigate the appropriate legal and dogmatic treatment of precautionary evidential measures, the nature of the judicial decisions handed down in this context, as well as the extent of the requirements for reasoning. The research problem to be addressed is: can the use of the technique of per relationem reasoning in judicial decisions handed down in the context of precautionary evidential measures in Brazil be considered valid in the face of criminal procedural guarantees? The original hypothesis is that the per relationem statement of reasons does not meet the constitutional requirement to give reasons for any and all judicial decisions. Exploratory bibliographical research was carried out on the approach to precautionary evidential measures and the requirement to give reasons for decisions, as well as qualitative documentary research, analyzing judgments from the Brazilian higher courts. It was concluded that in order for per relationem reasoning not to violate the constitutional guarantee, it is necessary to comply with specific requirements for decisions handed down in the context of precautionary evidentiary measures.

Keywords: precautionary evidentiary measures; precautionary evidence; judicial decisions; reasoning of decisions; per relationem reasoning.

Sumário: 1. Introdução; 2. As medidas cautelares probatórias no ordenamento jurídico brasileiro; 3. A exigência de fundamentação das decisões como garantia de segundo grau; 4. Exigências para que uma decisão cautelar probatória seja suficientemente fundamentada; 4.1. A justificação dos fatos; 4.2. A justificação do Direito; 4.3. A exigência de fundamentação reforçada das decisões no âmbito das medidas cautelares probatórias: aspectos legais e standards definidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos; 5. A subversão do controle cautelar pela fundamentação per relationem; 6. Considerações finais; 7. Referências.

1 Introdução

Um tema pouco tratado pela produção teórica e de pesquisa jurídica brasileira é a adequação constitucional da fundamentação per relationem nas medidas cautelares probatórias.

Por sinal, a despeito de muito utilizadas, as medidas cautelares probatórias ensejam pouca discussão científica sobre a adequada regulamentação das chamadas provas cautelares.

Como consequência, a questão referente à exigência de fundamentação das decisões judiciais proferidas no âmbito das medidas cautelares termina sendo tratada de forma casuística, não apenas conforme a espécie de cautelar probatória, mas conforme o próprio caso concreto.

É passada a hora de conferir adequado tratamento legal e dogmático às medidas cautelares probatórias, suas características, seus requisitos, à natureza das decisões judiciais proferidas nesse âmbito, assim como a extensão das exigências de fundamentação. Este é objetivo central do presente artigo.

Como consequência, enfrentar-se-á o seguinte problema específico: a utilização da técnica de fundamentação per relationem das decisões judiciais proferidas no âmbito das medidas cautelares probatórias no Brasil pode ser considerada válida diante das garantias processuais penais?

A hipótese original é que a fundamentação per relationem não atende à exigência constitucional de fundamentação de toda e qualquer decisão judicial, garantia que deve ser reforçada no caso de decisões que relativizam direitos fundamentais e/ou que viabilizam o exercício do poder punitivo.

Para responder à pergunta-problema, realizar-se-á uma pesquisa bibliográfica, de natureza exploratória quanto à abordagem das medidas cautelares probatórias e da exigência de fundamentação das decisões. Serão utilizadas diversas referências brasileiras e internacionais, tomando-se como marcos centrais o pensamento de Michele Taruffo, Antonio Magalhães Gomes Filho e Stephen Toulmin, cujas obras serão indicadas conforme sejam abordadas no texto em seu desenvolvimento.

Quanto ao procedimento a ser adotado no que respeita à validade convencional da fundamentação das decisões proferidas nas medidas cautelares probatórias, será realizada uma pesquisa documental, consistente em uma abordagem dos standards definidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por ocasião do julgamento do caso Escher vs. Brasil, e, no que respeita à validade da fundamentação per relationem, far-se-á uma pesquisa documental, de natureza qualitativa, por análise de julgados dos tribunais superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça) selecionados sobre os temas específicos da fundamentação das decisões e das medidas cautelares probatórias, em cotejo com a base teórica utilizada na pesquisa bibliográfica.

2 As medidas cautelares probatórias no ordenamento jurídico brasileiro

O ordenamento jurídico brasileiro, em especial o Código de Processo Penal, não dispensa um tratamento especial às provas cautelares. Todavia, as considera, juntamente com as provas não repetíveis e antecipadas, espécies de provas excepcionais[2] ao final do art. 155.

Isso não apenas significa dizer que existe uma autorização expressa para se considerar como prova certos procedimentos de coleta de informações na fase de investigação, como é até mesmo possível afirmar que se tornou uma estratégia comum de deslocamento do centro informativo do processo para a fase pré-processual[3].

Não há, no entanto, uniformidade conceitual no tratamento do tema, havendo quem compreenda prova cautelar como sinônimo de meios de obtenção de prova[4], ou quem as identifica como Técnicas Especiais de Investigação e essas com meios de prova[5] ou meios de obtenção de prova[6].

Fato é que as Técnicas Especiais de Investigação (TEI) não são provas[7], mas havendo previsão expressa para serem admitidas no processo como provas, poderão ser assim consideradas. As TEI são técnicas contempladas na Convenção de Palermo e Mérida e englobam “a actividade policial dissimulada, de natureza confidencial, ou até secreta, que é desenvolvida com a finalidade de obter fluxos de informação tratada (intelligence) respeitante a actividades de pessoas suspeitas e/ou de recolher material probatório”[8].

De outro lado, os meios ou medidas de obtenção de provas são atividades probatórias extraprocessuais, baseadas na surpresa[9], também chamadas de métodos ocultos[10], sem a participação da defesa e sem contraditório direto, que podem servir para obter fontes ou elementos de prova.

As provas cautelares devem ser compreendidas no âmbito das medidas cautelares. No processo penal não há processo cautelar, mas medidas cautelares, que podem ser classificadas como pessoais, probatórias ou patrimoniais[11]. As medidas cautelares podem ser determinadas durante a investigação ou durante o processo. No primeiro caso são chamadas de preparatórias e no segundo de incidentais. Em todos os casos, as cautelares devem ter características e requisitos próprios.

Os requisitos das medidas cautelares em geral são apresentados pela doutrina tradicional como fumus boni juris e periculum in mora[12]. Comum questionar, no âmbito processual penal, a adequação das expressões, fazendo-se substituí-las por fumus commissi delicti e periculum libertatis. Todavia, embora seja admissível que no que respeita às cautelares pessoais, em especial a prisão provisória, a expressão periculum libertatis seja mais apropriada do que periculum in mora, em relação às cautelares probatórias não se pode dizer o mesmo.

Melhor seria, tal como propõem Santoro e Gonçalves[13], compreender que os requisitos para qualquer medida cautelar probatória sejam a “necessidade de medida probatória” (ao invés de fumus boni juris ou fumus commissi delicti) e “perigo de perda da prova” (ao invés de periculum in mora ou periculum libertatis).

A “necessidade de medida probatória” seria constituída pela (1) certeza do crime (que aqui chamaremos de materialidade), (2) probabilidade (que chamaremos de indícios) de autoria ou participação e (3) pertinência da medida em relação à finalidade pretendida. Já o “perigo de perda da prova” seria constituído alternativamente pelo (1) risco de perda da fonte de prova pelo decurso do tempo ou (2) pelo risco de perda da fonte de prova em razão da ciência prévia do investigado.

Entre as características básicas das medidas cautelares estão a jurisdicionariedade, a excepcionalidade, a instrumentalidade, a provisoriedade, a legalidade, a taxatividade e a contraditoriedade.

Como nem toda Técnica Especial de Investigação tem previsão legal – característica da legalidade – e nem todo meio de obtenção de prova exige decisão judicial – característica da jurisdicionariedade (exemplo da ação controlada prevista no art. 8º da Lei nº 12.850/2013, que exige apenas a comunicação ao juiz) –, não é adequado afirmar que ambas são provas cautelares.

As provas cautelares, portanto, necessitam de controle jurisdicional, por meio de decisão proferida pelo juiz competente[14], as quais podem ser (1) autorizativas, quando exigida decisão prévia à execução da medida cautelar probatória (exemplo da busca e apreensão) ou (2) homologatórias, quando a medida pode ser executada, mas depende de homologação judicial para lhe ser conferida validade (exemplo da colaboração premiada[15]) ou (3) renovatória, na hipótese em que a decisão é exigida para que a medida probatória venha a ser renovada periodicamente (exemplo da interceptação telefônica a partir do segundo período de interceptação).

Seja a autorizativa, homologatória ou renovatória, é exigência fundamental a fundamentação adequada da decisão.

3 A exigência de fundamentação das decisões como garantia de segundo grau

A primeira Constituição brasileira a impor, expressamente, de forma ampla o dever de motivar as decisões foi a de 1988. Os textos anteriores, ainda que previssem pontualmente o dever de fundamentação, não o estendiam generalizadamente a todas as decisões[16].

A necessidade de fundamentação das decisões judiciais, mais do que uma exigência própria do Estado Democrático de Direito, é um direito fundamental do cidadão[17]. Constitui-se a exigência de fundamentação uma escolha do constituinte visando evitar julgamentos arbitrários e, assim, resguardar o Estado Democrático de Direito.

Em comentário ao artigo 93, IX da Constituição Federal, Lenio Luiz Streck e Gilmar Ferreira Mendes lecionam que tal previsão constitucional é mais do que uma exigência própria do Estado Democrático de Direito, constituindo verdadeiro direito fundamental do cidadão.

Ressaltam que motivar não significa apenas explicitar o fundamento da decisão, mas consiste em justificação, através de razões e argumentos de natureza jurídica. Cumprida tal exigência, segundo os autores estaríamos “blindados” a julgamentos arbitrários.

A determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais e administrativas se transforma em um direito fundamental uma vez que ao dizer que o julgador deverá explicitar as razões pelas quais prolatou determinada decisão a constituição está garantindo o direito a uma accountabillity, contraposto ao respectivo dever de (has a duty) de prestação de contas[18]. A fundamentação, em síntese, é a justificativa pela qual se decidiu desta ou daquela maneira. É condição de possibilidade da legitimidade da decisão[19].

Para Gomes Filho, a função política da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais é de garantia[20]. A controlabilidade das decisões judiciais é, para o jurista, um valor específico do direito, na medida em que “o direito é certo se as decisões são controláveis” e “é justamente essa controlabilidade que se viabiliza pela motivação”[21].

Badaró entende que o juiz age potencialmente de modo diverso quando sabe que precisa justificar a valoração da prova e é por isso que “sem a necessidade de justificar suas escolhas, o ato de julgamento torna-se incontrolável”[22].

Ao se referir ao dever de motivação como uma garantia processual, Gomes Filho ressalta que tal exigência, em relação aos provimentos de natureza penal, integra e completa todo um sistema de garantias cuja estrita observância é condição de legitimidade de qualquer medida punitiva no Estado de Direito[23].

A fundamentação apresenta uma dupla função, a endoprocessual e a extraprocessual, não se limitando seus destinatários às partes processuais, mas se constituem por toda a sociedade. A função extraprocessual assegura o controle do modo como o Judiciário atua, garantindo que “se fortaleça a confiança na tutela jurisdicional, -fator inestimável, no Estado de Direito, da coesão social e da solidez das instituições”[24].

De acordo com Ferrajoli, para que seja possível o controle das garantias é necessário um segundo conjunto de garantias instrumentais ou secundárias às primeiras, chamadas de garantias de segundo grau ou garantias das garantias[25]. A motivação das decisões judiciárias é a última garantia processual de segundo grau, “que tem o valor de uma garantia de fechamento do sistema”[26].

Portanto, as garantias do cidadão perante o Estado julgador, tais como a imparcialidade e o contraditório, que estão relacionadas com as medidas cautelares probatórias e ainda diretamente de forma respectiva à atuação jurisdicional e à participação do indivíduo, são tuteladas pela última garantia das garantias: a motivação das decisões judiciais.

Como bem coloca Barbosa Moreira, a obrigatoriedade da motivação se justifica porquanto é ela que ministra “elementos para aferição in concreto, da imparcialidade do juiz”[27] e por ela se garante o respeito ao contraditório, já que se afere o cumprimento do “direito que têm as partes de ser ouvidas e ver examinadas pelo órgão julgador as questões que houverem suscitado”[28].

Mais especificamente, segundo Gomes Filho[29], a ausência de fundamentação importa violação ao contraditório, que só poderá ter sua efetividade aferida se as decisões forem devidamente fundamentadas, afinal, “de nada serviria outorgar às partes aquele amplo e complexo feixe de prerrogativas, poderes e faculdades (...) se as atividades concretamente realizadas pudessem ser desprezadas pelo juiz no momento da decisão”[30].

4 Exigências para que uma decisão cautelar probatória seja suficientemente fundamentada

A abordagem das exigências para que uma decisão proferida no âmbito de uma medida cautelar probatória (autorizativa, homologatória ou renovatória) seja suficientemente fundamentada deve ser realizada tanto nos aspectos teóricos, como nos aspectos legais e jurisprudenciais.

Iniciaremos pela abordagem teórica.

Motivar é uma expressão ambígua, que pode significar expressar os motivos ou pode significar sua justificação, isto é, apresentar razões que a justifiquem. Segundo Ferrer Beltrán[31], a primeira é relacionada às concepções psicologicistas da motivação, a segunda às concepções racionalistas.

Nesse sentido é fundamental expor a distinção que Gomes Filho faz entre contexto de descoberta e contexto de justificação, estando neste a verdadeira motivação. Para tanto explica:

(...) tem sido frequentemente invocada a distinção feita pela metodologia lógica e científica entre o contexto de descoberta (contexto of discovery) e o contexto de justificação (context of justification): o primeiro designa o procedimento que conduz a apresentar a solução de um problema, o segundo objetiva demonstrar a validade dessa mesma solução[32].

No que respeita à atividade judicial, esclarece o jurista que o raciocínio do juiz, em uma primeira etapa, volta-se à escolha das alternativas para a melhor solução do caso, que ele chama de “decisão”, em seguida volta-se para “selecionar e articular as melhores razões que possam ser utilizadas para justificar a decisão tomada (motivação)”[33].

Taruffo deixa claro que “hablar de estructura justificativa de la motivación significa hacer referencia no al iter lógico-psicológico mediante el cual las razones de la decisión son identificadas y formuladas”[34]. Para o jurista italiano os contextos de decisão e justificação são diversos não apenas no que respeita à sua estrutura, mas também do ponto de vista fenomenológico: “el primero es una actividad y el segundo un discurso”[35].

A motivação deve apresentar coerência interna e coerência externa. A coerência interna diz respeito à lógica que os elementos constitutivos da justificação guardam entre si, de tal forma que das premissas se chega às conclusões obtidas, mas não perquire a correção das premissas. É no que respeita à coerência externa que irá se verificar a justificação das próprias premissas em si, até porque sabe-se que “um argumento pode ser logicamente válido apesar de ter alguma ou todas as premissas falsas”[36].

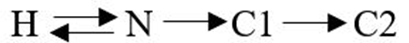

Quanto à estrutura da motivação, é comum falar-se em fundamentação de fato e fundamentação de direito para designar as exigências de motivação de uma decisão[37]. Taruffo, todavia, propõe uma estrutura da motivação em um primeiro nível, relativo à estrutura lógica da decisão, e em um segundo nível, relativo à justificação de cada enunciado individualmente.

Assim, para Taruffo, de forma muito geral, o primeiro nível consiste em enunciar: (1) os fatos da causa (H) implicam a aplicabilidade de determinada norma (N); (2) as normas individuadas como aplicáveis (N) implicam a existência de determinados fatos (H). Se existirem ambos os nexos, haverá coincidência entre situação abstrata e situação concreta. Isso implica a qualificação (C1) dos fatos verificados de acordo com as normas declaradas como aplicáveis. A qualificação jurídica da situação de fato concreta implica os efeitos da norma qualificadora e, portanto, implica à conclusão (C2).

Isso pode ser assim esquematizado:

Pode haver uma grande complexidade quando várias questões estão vinculadas por um nexo de juízo prévio-dependência lógica, em que a solução de uma questão é idônea para condicionar a solução de outra logicamente sucessiva. Portanto, pode haver questões logicamente dependentes e questões logicamente autônomas.

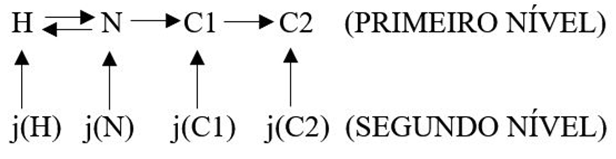

Em um segundo nível, o sistema de relação lógica entre os enunciados para ser considerado justificado, precisa da justificação de cada enunciado H, N, C1 e C2 com base em pressupostos racionais. Isso quer dizer que caberá ao juiz justificar as escolhas que fez para chegar aos pressupostos dos quais deriva a decisão.

Assim, o discurso deve estar estruturado em dois níveis, em que o primeiro nível tem a ver com a estrutura lógica e o segundo nível com a justificação individualizada da escolha dos pressupostos, o que pode ser representado pelo seguinte esquema:

Taruffo explica o que significa cada elemento do segundo nível de justificação da seguinte forma:

j(H) indica la justificación de la verificación de los hechos; j(N) indica la justificación de la elección de la norma aplicable y de su relativa interpretación; j(C1) indica la justificación de la calificación jurídica de H según N, y tiene una relevancia autónoma en la medida en la que, como hemos visto precedentemente, también la subsunción implica elecciones autónomas; j(C2), por último, indica la justificación de la decisión en relación con el efecto jurídico que es inherente a la situación de hechos concreta[38].

Para determinar se uma justificação será considerada racional é preciso considerar duas acepções distintas: em primeiro lugar, será considerada racionalmente justificada quando sua argumentação apresenta requisitos de coerência e lógica, portanto diz respeito ao aspecto estrutural e formal do discurso[39]; de outro viés, haverá racionalidade material quando as escolhas coincidem com os valores assumidos no ambiente sociopolítico em que opera[40].

Aqui nos importa distinguir a racionalidade da justificação dos fatos e do direito.

4.1 A Justificação dos Fatos

Inicialmente deve se frisar que no âmbito das medidas cautelares, especialmente as preparatórias, que se dão na fase investigatória, “invariavelmente (...) a decisão será baseada somente em uma teoria do caso montada na investigação”[41], o que requer exigência reforçada de fundamentação para controlabilidade de que não houve uma prévia e acrítica adesão do julgador à versão acusatória.

Para abordar a justificação dos fatos é fundamental admitir ter sido necessário ao juiz desenvolver um raciocínio probatório que envolve os fatos que se pretende provar, as informações de que se dispõe e uma relação entre o fato que se pretende provar e os indícios. Esse raciocínio é o que González Lagier chama de inferência probatória[42].

Adotaremos, para este efeito, o layout de Toulmin, que nos fornece um esquema complexo, que envolve um importante contexto de argumentação muito útil para pensar as inferências em processo judicial.

Toulmin, ao se perguntar o que está envolvido no processo de estabelecer conclusões mediante a produção de um argumento, apresenta o seguinte esquema (layout): ao apresentar a alegação ou conclusão (C), apresentam-se os dados (D) compreendidos como fatos que dão fundamento para a alegação.

Essa conclusão pode ser desafiada da forma “o que você tem para seguir em frente?”, que sugere uma necessidade de aportar novos dados, ou pode ser que o desafio seja do tipo “como você chegou até aí?”, que sugere a necessidade de uma justificação para dar o passo dos dados (D) para a conclusão (C). Nesse caso, continua Toulmin[43], não precisamos apresentar novos dados, mas proposições, como regras, princípios, licenças de inferência etc., que mostrem ser apropriado e legítimo passar do dado (D) à conclusão (C).

Nesse ponto o que se precisa é de afirmações gerais, hipotéticas, que sirvam como ponte e autorizem o passo. Toulmin chama essas proposições de garantias (W), que são, portanto, distintas dos dados (D). Algumas garantias podem ser auto-autenticantes (se um cabelo é vermelho, então não será preto) ou não (quem for sueco não será católico-romano). No primeiro caso, apresentar o dado de que o cabelo de João é vermelho permite concluir que o cabelo de João não é preto, já que a garantia de que se um cabelo é vermelho, então não é preto, é auto-autenticante. No segundo caso, apresentar um dado de que Petersen é sueco não permite concluir que não é católico-romano, porque a garantia de que quem for sueco não será católico-romano não é auto-autenticante[44].

Para Toulmin, como resta claro, dados (D) e garantias (W) são distintas. Além disso, explica: “recorre-se a dados de modo explícito; e a garantias, de modo implícito”[45].

Toulmin continua para explicar que existem diversos tipos de garantias que “podem conferir diferentes graus de força às conclusões que justificam”[46]. Algumas garantias compelem a aceitar inequivocamente a conclusão, outras de tal forma que o passo entre o dado (D) e a conclusão (C) pode ser representado pela expressão “necessariamente”. Conforme a menor força da garantia, pode ser possível que além do dado (D), da conclusão (C) e da garantia (W) seja necessário introduzir um qualificador modal (Q), de tal forma que o advérbio que conecta o dado (D) à conclusão (C) pode ser expresso por “presumivelmente”, “provavelmente”, “possivelmente”.

Nesse esquema de raciocínio tratado por Toulmin, pode ainda ser inserido um outro elemento que é a condição de exceção ou de refutação (R) da garantia (W)[47].

O exemplo de Toulmin é o seguinte[48]: alega-se que “Harry é súdito britânico” (C) e apresenta-se o dado de que “Harry nasceu nas Bermudas” (D), como garantia, de forma genérica, “um homem que nasceu nas Bermudas será, em geral, britânico” (W), por previsão das Leis de Nacionalidade Britânica. Todavia, o argumento não é conclusivo se não se acrescentarem dados sobre sua ascendência e a possibilidade dele ter mudado de nacionalidade. Portanto, o qualificador modal, nesse caso, é “presumivelmente” (Q), desde que os pais de Harry não sejam estrangeiros (R1) e ele não tenha adotado cidadania americana (R2).

Não é difícil perceber que foi introduzido, junto à garantia algo que Toulmin chama de apoio (backing)[49]. Ou seja, é possível que a garantia apresentada seja questionada. Nesse caso, por trás dessa garantia haverá outros avais sem os quais as garantias não teriam autoridade ou vigência. No exemplo acima, ao aportar a garantia “um homem que nasceu nas Bermudas será, em geral, britânico” (W), foi imediatamente apoiado no aval “por previsão das Leis de Nacionalidade Britânica” (B), tomado como fundamento da garantia.

A determinação dos fatos como provados deve partir da apresentação dos diversos dados (Ds) disponíveis e que conduzem à conclusão (C) com base na garantia (W) e no apoio (B), conforme o apresentado esquema de raciocínio probatório de Toulmin. Cabe ao julgador apresentar cada um dos elementos (D, C, W e B) de forma lógica e coerente (aspecto formal), bem como justificar suas escolhas (aspecto material).

Sob o aspecto material, é tarefa do juiz justificar todas e cada uma das escolhas, mas especialmente a garantia (W) e o apoio (B) que permite passar do dado (D) à conclusão (C).

Nos reportando às situações que Taruffo chama de backing do warranty (presente no esquema de Toulmin, também utilizado por Taruffo), é possível compreender que se a garantia for de natureza científica, sua controlabilidade estará vinculada à sua validação no setor científico a que está relacionada[50].

Se a garantia for de alta probabilidade estatística, embora não se apresente como uma certeza dedutiva, há uma certeza prática que pode ser confrontada estatisticamente, portanto também passível de controle.

Se a garantia for uma máxima de experiência (background knowledge), afirma Taruffo, que sua escolha dificilmente é justificável no plano lógico, mas se vincula a uma fundamentação de caráter tópico, consistente na existência de um difundido consenso (senso comum) em torno do que a máxima afirma[51].

Todavia, se estivermos diante de uma generalização espúria[52], conquanto caiba ao juiz expô-la como backing do warranty, fato é que dificilmente o magistrado o fará, somente sendo controlável o uso de preconceitos e estereótipos para passar dos dados à conclusão se efetivamente expostos pelo juiz na sua justificação, não sendo mesmo viável extrair razões ocultas (também chamadas de razões reais) deduzidas da motivação[53].

Se é verdade que não se pode extrair razões ocultas, também é verdade que é possível controlar a decisão pela necessidade de exposição das razões que justificam a tomada de decisão, de tal forma que a ausência de exposição ou a exposição de razões que não justificam (tanto sob o aspecto formal ou lógico, como sob o aspecto material) a tomada de decisão, são passíveis de controle.

4.2 A Justificação do Direito

No que concerne à justificação do direito, cumpre ao juiz definir a norma aplicável e justificar sua escolha, não apenas sob o aspecto da validade em relação às normas constitucionais e convencionais, mas também no que respeita à adequação da norma à situação concreta. É tarefa do juiz excluir as normas que conflitem com a Constituição ou com as convenções e tratados internacionais de proteção aos direitos humanos para, só então, definir sua aplicabilidade.

Definida sua validade de aplicabilidade ao caso concreto, cumpre interpretar a norma, atribuir sentido ao texto normativo. Aqui se aplicam as diversas modalidades (autêntica, doutrinária e operativa ou jurisprudencial), métodos (gramatical, lógico, histórico, sistemático e teleológico) e alcance (literal, restritiva e extensiva), que não cabe incursão aprofundada pela finalidade do trabalho. Importa, todavia, reconhecer a necessidade de que o magistrado realize a interpretação conforme a Constituição e as convenções e tratados internacionais de proteção aos direitos humanos, uma vez que nenhuma norma de interpretação dúbia pode conflitar com os princípios e garantias do cidadão. Cumpre ao magistrado “oferecer boas razões para sustentar as suas escolhas”[54].

Quanto ao direito, ainda é possível identificar uma outra operação fundamental que se compreende na adequada motivação que é a identificação de precedentes vinculantes (como súmulas e teses em temas de repercussão geral) e standards decisórios aplicáveis ao caso.

De forma diversa do procedimento dedutivo próprio do silogismo judicial consistente na aplicação da norma ao fato, a constituição de precedentes vinculantes e standards decisórios são “orientadas pelo fato”, não pela norma, e decorre da utilização de expressões abertas ou valorativas (elementos normativos) pelo legislador às quais cabe ao julgador atribuir sentido. Em outras palavras, a partir de critérios jurídicos indefinidos, afere-se sua aplicação à luz das circunstâncias do caso concreto[55].

Todavia, uma vez definido o precedente ou standard pelos tribunais superiores, cabe ao juiz realizar uma operação silogística em relação ao padrão decisório estabelecido.

Portando e por fim, cumpre ao julgador identificar e justificar a ocorrência do fato, bem como indicar e justificar a aplicação do precedente ou do standard ao caso concreto.

4.3 A Exigência de Fundamentação Reforçada das Decisões no Âmbito das Medidas Cautelares Probatórias: Aspectos Legais e Standards Definidos pela Corte Interamericana de Direitos Humanos

Cumpre ao julgador, na decisão judicial no âmbito da medida cautelar probatória, indicar a ocorrência dos fatos que se subsumam à norma que estabelece os requisitos para deferimento, homologação ou renovação do pedido de prova cautelar.

Lembre-se que na medida cautelar probatória cumpre ao juiz identificar a ocorrência de fatos comprovados que se adéquem aos requisitos respectivos.

São requisitos de toda prova cautelar: (1) a “necessidade da medida probatória” (entendida como certeza do crime, probabilidade de autoria e pertinência da medida probatória em relação à finalidade pretendida) e (2) o “perigo de perda da prova” (entendido como risco de perda da fonte de prova pelo decurso do tempo ou pela ciência prévia do investigado, de acordo com dados fáticos novos ou contemporâneos ao tempo da decisão).

Quanto às exigências legais infraconstitucionais de fundamentação das decisões cautelares probatórias, deve ter em vista o artigo 315 do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.964/2019, o qual, conquanto esteja situado no Capítulo da prisão preventiva, é aplicável para além desse instituto.

O §1º artigo 315 do Código de Processo Penal define requisitos positivos para fundamentação de todas as decisões proferidas no âmbito das medidas cautelares, o que inclui, por consequência, as medidas cautelares probatórias. Faz-se, portanto, necessária a indicação concreta de fatos novos ou contemporâneo que justifiquem a medida. Portanto, no que respeita à motivação de fato, não apenas cabe ao juiz indicar e justificar os dados concretos que indiquem os fatos demonstrados, como estes fatos devem ser novos ou contemporâneos à decisão.

O mesmo art. 315 do CPP estabelece em seu §2º os requisitos negativos de qualquer decisão (aqui incluindo até mesmo sentenças), qual seja, o que a decisão não pode conter, sob pena de reputar-se não fundamentada: (1) limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão; (2) empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; (3) invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão; (4) não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo (não precisa ser pela parte contrária que no âmbito da interceptação telefônica ainda não atua) capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (5) limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos e (6) deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

De outro ponto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos fixou standards importantes quando do julgamento do Caso Escher e outros vs. Brasil. O Caso dizia respeito à interceptação das comunicações telefônicas, portanto, uma medida cautelar probatória que exige decisão autorizativa e decisões renovatórias. Portanto, cumpre-nos expor quais seriam essas exigências.

A Corte IDH entendeu que no Caso Escher houve violação do dever de motivar a decisão porque as decisões que deferiram os pedidos de interceptação telefônica “não expuseram quais eram os indícios razoáveis de autoria ou de participação”, “os meios que seriam empregados para realizar a interceptação solicitada”, “os fatos objeto da investigação”, “Tampouco demonstraram que o meio empregado era o único viável para obter a prova”.

Não é difícil observar que a Corte IDH entendeu não ter sido justificado o requisito da “necessidade da medida probatória”[56], tanto no que respeita à probabilidade de autoria, como no que diz à pertinência da medida probatória em relação à finalidade pretendida; como também não justificou adequadamente o raciocínio probatório sobre os fatos.

Ainda, a Corte compreendeu que em decisões que afetam direitos humanos, a fundamentação é garantia contra a arbitrariedade das decisões, que “devem expor, através de uma argumentação racional, os motivos nos quais se fundamentam, considerando as alegações e o acervo probatório aportado aos autos”. Isso não significa que a resposta aos pedidos deve ser detalhada, mas nos procedimentos em que, pela natureza jurídica, não houver oitiva da parte contrária a motivação deve “demonstrar que foram ponderados todos os requisitos legais e demais elementos que justifiquem a concessão ou a negativa da medida”.

Há, portanto, como bem observa Geraldo Prado, um dever reforçado de fundamentar a decisão cautelar[57]. Essa exigência reforçada está fundada não apenas nas exigências acima expostas, sob o ponto de vista teórico, legal, jurisprudencial e doutrinário, mas porque nas cautelares probatórias: (1) há uma afetação direta de direitos fundamentais e (2) não há participação da parte contrária em razão da natureza da medida, de tal maneira que o não estabelecimento de contraditório prévio em uma medida que atinge diretamente direitos fundamentais exige reforço de controle, que se dá pela exigência de fundamentação das decisões.

5 A subversão do controle cautelar pela fundamentação per relationem

Uma prática comum nas decisões cautelares probatórias no Brasil é a chamada fundamentação per relationem[58] ou ad relationem[59].

Taruffo explica que as decisões que são fundamentadas per relationem se caracterizam pela não elaboração por parte do juiz de uma “justificación autonoma ad hoc”[60], que ocorre em duas hipóteses: (1) quando o juiz de segundo grau adota a fundamentação da decisão proferida pelo juiz de primeiro grau que foi impugnada perante ele; (2) quando o juiz se remete a uma justificação contida em um juízo distinto ou genericamente à jurisprudência da matéria.

No Brasil essas hipóteses expostas por Taruffo não exaurem o fenômeno da fundamentação per relationem. Especialmente no âmbito das decisões cautelares probatórias, tanto autorizativas, como homologatórias, e ainda mais claramente nas renovatórias, portanto no âmbito da interceptação telefônica, é muito comum que o juiz adote como razões de decidir aquelas (1) que o requerente (normalmente o Ministério Público em seu requerimento, mas não raramente a autoridade policial na sua representação ou relatório) apresentou ou (2) que ele mesmo utilizou para justificar uma decisão anterior (caso especial das decisões renovatórias).

Há uma compreensão pacífica por parte dos tribunais superiores no sentido de admitir a fundamentação per relationem nos casos de decisões que autorizam medidas cautelares probatórias, quando sua fundamentação apenas se remete a decisões anteriores, ao parecer do Ministério Público ou à representação da autoridade policial.

O Supremo Tribunal Federal chegou mesmo a admitir que as decisões de renovação de interceptações telefônicas nada aportem de novo à decisão original, como se observa no julgamento do HC 84.869, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, no ano de 2005:

As decisões que, como no presente caso, autorizam a prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento. Como o impetrante não questiona a fundamentação da decisão que deferiu o monitoramento telefônico, não há como prosperar o seu inconformismo quanto às decisões que se limitaram a prorrogar as interceptações. De qualquer forma, as decisões questionadas reportam-se aos respectivos pedidos de prorrogação das interceptações telefônicas, os quais acabam por compor a fundamentação de tais decisões, naquilo que se costuma chamar de fundamentação per relationem

O Superior Tribunal de Justiça estabelece uma única condição para que não seja tachada nula a decisão cuja fundamentação se remeta a outros atos: que o juiz aporte também fundamentação própria, ainda que sucinta (vide por todos AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.800.259/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

O STJ afirma que “decisões que prorrogaram as quebras de sigilo não têm o condão de convalidar os defeitos de origem” e que nas hipóteses em que o juiz se limita “a acrescentar os nomes dos novos representados adicionados ao pedido, sem nem sequer dizer o porquê da inclusão” (HC n. 535.414/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022), há vício de fundamentação.

Muito embora o tema da fundamentação per relationem tenha sido aventado quando do julgamento do RE 625.263 em 16 e 17 de março de 2022, que originou a Tese em Tema de Repercussão Geral 661[61] para o caso específico da interceptação telefônica, não houve um enfrentamento mais percuciente do tema[62].

Três Ministros fizeram menção a este fenômeno em seus votos.

O primeiro deles, em ordem cronológica, foi o Ministro Edson Fachin. Seu voto identificou que havia um ponto de convergência entre o voto do relator, o Ministro Gilmar Mendes e o voto divergente proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes: a possibilidade de prorrogar a medida de interceptação telefônica indefinidas vezes. A divergência se inaugurava quanto ao nível de exigência de motivação das decisões de prorrogação. Para Fachin, a proposta de tese apresentada pelo Ministro Gilmar Mendes demandava uma motivação minudente, o que afastaria a motivação per relationem.

E foi exatamente isso que fez o Ministro Edson Fachin não aderir à tese proposta pelo Ministro Gilmar Mendes, chegando mesmo a afirmar que a fundamentação per relationem era plenamente admitida pela jurisprudência do STF, citando o HC 170.762, de sua própria relatoria e julgado em 2019, para afirmar que se as razões jurídicas que levaram à autorização da interceptação telefônica persistirem, é legítima a manutenção da medida (e, por conseguinte, da fundamentação per relationem), exigindo-se, apenas, “que a decisão demonstre que novos elementos foram colhidos”.

Logo em seguida ao Mininstro Fachin, a Ministra Rosa Weber abordou o mesmo problema no seu voto, deixando claro seu entendimento quanto à possibilidade de que “se o deferimento inicial for adequadamente fundamentado, nada impede, a meu juízo, que as prorrogações sejam motivadas de forma sucinta, admitida inclusive a fundamentação per relationem”. A Ministra sequer fez exigência expressa quanto ao aporte de novos elementos.

Por fim, a Ministra Carmem Lúcia faz menção à observação quanto ao cerne da divergência apontada pelo Ministro Fachin como estando diretamente relacionada à questão da fundamentação per relationem, que segundo ela “não foi objeto de antes” e acaba não invadindo diretamente essa possibilidade, embora transcreva decisões paradigmáticas que admitem tal técnica de justificação.

O que se observa, portanto, é que o STF e o STJ vêm admitindo como válidas as fundamentações per relationem.

Infelizmente, ainda que se admita a técnica de fundamentação per relationem, que em última análise caracteriza uma violação da “função essencial de garantia da efetiva e adequada cognição judicial a respeito do tema decidido”[63], faltou estabelecer as condições mínimas para reputá-la válida.

Gomes Filho aponta para a necessidade de quatro requisitos para se admitir como suficiente a fundamentação per relationem: (1) deve haver um nexo quanto ao objeto dos provimentos; (2) deve haver identidade quanto à profundidade da cognição realizada nos dois provimentos; (3) ambos os provimentos devem ser provenientes de juiz ou juízes que tenham tomado parte na deliberação, sob pena de ilegitimidade; e (4) só é possível remeter a um texto antecedente, nunca a uma decisão que ainda será proferida[64].

Ainda não nos afigura suficiente.

Há que se ter como exigível o aporte de fundamentos para se considerar porque a fundamentação de uma determinada decisão anterior serve como fundamento para a nova que a adota per relationem. Esse esforço argumentativo é necessariamente novo e autoral do juiz que profere a nova decisão.

Não é só. No que respeita especificamente às decisões de natureza renovatória de medidas cautelares probatórias, com especial relevância para a interceptação telefônica, há que se agregar duas específicas exigências: (1) é conditio sine qua non fazer referência aos elementos de informação obtidos no período imediatamente anterior à decisão que justifique um novo período de afetação dos direitos fundamentais; e (2) explicitar os motivos pelos quais um novo período de afastamento dos referidos direitos fundamentais pode contribuir com a investigação criminal.

Quanto à primeira das exigências apontadas, deve se reconhecer que o STF, no julgamento do RE 625.263 entendeu que não era necessário ter havido algum resultado no período anterior, portanto foi afastada essa exigência. Todavia, é uma posição conflitante com a própria compreensão do STF de que cada decisão que renova o período de interceptação telefônica é uma “nova ordem” (Inq 2.424, STF). Se é uma nova ordem, deve haver uma fundamentação específica.

Ademais, a se admitir o argumento de que o STF não pode limitar o número de prorrogações onde a lei não limitou, utilizado como premissa para o julgamento do RE 625.263 e da Tese 661, forçoso concluir que também não pode se admitir uma prorrogação por mais do que quinze dias, já que a lei limitou. Trata-se de um vínculo direto à lei[65], com muito mais razão no segundo caso, que limita a afetação de direitos fundamentais do cidadão.

Dessa forma, se fosse possível que uma mesma decisão que autoriza a interceptação telefônica por quinze dias pudesse servir per relationem, sem nenhum dado novo, para fundamentar outras decisões renovatórias do afastamento do sigilo telefônico, em última análise uma única decisão estaria determinando a interceptação das comunicações por 30, 45, 60 ou mais dias, já que o que caracteriza o controle sobre a afetação do direito fundamental não é a mera aposição de uma assinatura do juiz e uma nova data, mas o conteúdo de sua justificação.

A se repetir, per relationem, a justificação, estaria sendo desrespeitado o limite legal de quinze dias para o período de interceptação telefônica.

É essencial que, na medida em que o STF depositou sobre a fundamentação de cada decisão o controle sobre a afetação dos direitos fundamentais envolvidos nas medidas cautelares probatórias, que seja reenfrentado o tema da admissibilidade da fundamentação per relationem estabelecendo critérios de validade precisos e coerentes. São eles: (1) somente pode ser admissível fundamentação per relationem com outra decisão judicial, na medida em que admitir que a argumentação de órgão não judicial (Ministério Público, autoridade policial ou defesa) sirva como fundamentação de decisão implica na violação da jurisdicionariedade, característica das decisões proferidas no âmbito das medidas cautelares probatórias; (2) deve haver um nexo quanto ao objeto dos provimentos; (3) deve haver identidade quanto à profundidade da cognição realizada nos dois provimentos; (4) ambos os provimentos devem ser provenientes de juiz ou juízes que tenham tomado parte na deliberação, sob pena de ilegitimidade; (5) só é possível remeter a um texto antecedente, nunca a uma decisão que ainda será proferida; (6) o juiz que adota a fundamentação per relationem, deve aportar também fundamentação própria, ainda que sucinta; (7) no caso de decisão renovatória, é conditio sine qua non fazer referência aos elementos de informação obtidos no período imediatamente anterior à decisão que justifique um novo período de afetação dos direitos fundamentais; e (8) ainda no caso de decisão renovatória, explicitar os motivos pelos quais um novo período de afastamento dos referidos direitos fundamentais pode contribuir com a investigação criminal.

Não observadas as exigências acima apontadas, é necessário considerar-se que uma decisão que autoriza, homologa ou renova medida cautelar probatória não é suficientemente fundamentada.

6 Considerações finais

Ao final, cumpre enfrentar diretamente a pergunta-problema exposta na introdução do trabalho: a utilização da técnica de fundamentação per relationem das decisões judiciais proferidas no âmbito das medidas cautelares probatórias no Brasil pode ser considerada válida diante das garantias processuais penais?

Não é exatamente possível afirmar que a hipótese original se confirmou. Isso porque dizer que a fundamentação per relationem não atende à exigência constitucional de fundamentação de toda e qualquer decisão judicial implica, em primeiro lugar ignorar a realidade observada no Brasil, inclusive com o aval expresso do Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, afirmar que, mesmo no âmbito de uma aberta crítica à posição majoritária de nossos tribunais superiores, toda e qualquer decisão fundamentada per relationem é inadmissível, seria muito radical.

O que se verificou e se propõe como resposta fundada na pesquisa acima apresentada, é que as fundamentações das decisões proferidas no âmbito das medidas cautelares probatórias devem ter fundamentação reforçada, diante do risco maior de vulnerabilizar direitos fundamentais.

Todavia, isso não inviabiliza a utilização da técnica per relationem, desde que em qualquer decisão em cautelar probatória (autorizativa, homologatória ou renovatória) (1) se remeta a uma decisão judicial, não a um argumento apostado por quem não ocupa a posição de órgão judicial com poderes decisórios; (2) haja nexo entre os provimentos; (3) haja identidade de cognição entre os dois provimentos; (4) os provimentos provenham de juízes que tomaram parte na deliberação; (5) não se remeta a decisão a ser proferida, mas que já exista; (6) seja aportada argumentação própria ainda que sucinta. Ainda, se a decisão for renovatória: (1) deve fazer referência a elemento probatório obtido no último período anterior a renovação e (2) explicite os motivos pelos quais um novo período poderá contribuir para a investigação.

7 Referências

AZEVEDO, Paulo Bueno de, “Teoria do Caso como Método para a Fundamentação das Decisões Judiciais Criminais”, Revista Internacional Consinter de Direito, Paraná, Brasil, vol. 8, n. 15, 2022.

BADARÓ, Gustavo, “Hipóteses que autorizam o emprego de meios excepcionais de obtenção de prova”, in AMBOS, Kai e ROMERO, Eneas, org., Crime Organizado: Análise da Lei 12.850/2013, São Paulo, Marcial Pons, 2017.

BADARÓ, Gustavo, Epistemologia judiciária e contextos probatórios, São Paulo, Thomson Reuters, 2019.

BORGES FILHO, Adalberto Lima, Técnicas Especiais de Investigação na Lei das Organizações Criminosas, Revista Direito Diário, 4. ed., Fortaleza, vol. 1, n. 1, abr.-jun. 2019.

COUTINHO, Luiz Augusto Reis de Azevedo e SANTOS, Rafael Oliveira, “Colaboração Premiada como Instrumento de Viabilização de Acesso à Justiça”. Revista Internacional Consinter de Direito, Paraná, Brasil, vol. 8, n. 14, 2022.

FERRAJOLI, Luigi, Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, 4. ed., São Paulo, RT. Trad. Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes, 2014.

FERRER BELTRÁN, Jordi, Motivación y racionalidade de la prueba, Lima, Grijley, 2016.

GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A Motivação das Decisões Penais, 2. ed., São Paulo, RT, 2013.

GOMES FILHO, Antonio Magalhães, BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy, “Prova e sucedâneos de prova no processo penal brasileiro”, Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, vol. 15, n. 65, mar.-abr. 2007.

GOMES, Luiz Flávio e SILVA, Marcelo Rodrigues da, Organizações Criminosas e Técnicas Especiais de Investigação: questões controvertidas, aspectos teóricos e práticos e análise da Lei 12.850/2013, Salvador, Juspodivm, 2015.

GONZA´LEZ LAGIER, Daniel, “Hechos y conceptos: sobre la relevancia de los conceptos para la prueba de los hechos", in GONZA´LEZ LAGIER, Daniel, org., Quaestio facti: ensayos sobre prueba, causalidad y accio´n, Me´xico, Fontamara, 2013.

LEMOS, Bruno Espiñeira, e QUINTIERE, Víctor Minervino, Técnicas especiais de investigação no processo penal, Belo Horizonte, D'Plácido, 2017.

MOREIRA, José Carlos Barbosa, “A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao Estado de Direito”, in MOREIRA, José Carlos Barbosa, org., Temas de Direito Processual, 2ª série, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1988.

NICOLITTI, André, Manual de Processo Penal, 10. ed., Belo Horizonte, D’Plácido, 2020.

PRADO, Geraldo, “O dever de fundamentação reforçada das decisões no âmbito das medidas cautelares penais”. PEREIRA, Flávio Cardoso, org., Verdade e Prova no Processo Penal: estudos em homenagem ao professor Michele Taruffo, Brasília, Gazeta Jurídica, 2016.

PRADO, Geraldo, Prova penal e sistemas de controles epistêmicos: a quebra da cadeia de custódia da prova obtidas por métodos ocultos, São Paulo, Marcial Pons, 2014.

ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, 6ª ed., Florianópolis, EMais, 2020.

SANTORO, Antonio Eduardo Ramires e MACHADO, Rodrigo, “Reflexões dogmáticas sobre a utilização de elementos informativos obtidos na fase investigatória: o problema conceitual das provas excepcionais”, in SANTORO, Antonio Eduardo Ramires Santoro, MALAN, Diogo Rudge; MIRZA, Flavio, org., Desafiando 80 anos de processo penal autoritário, 1ed., Belo Horizonte, D'Plácido, 2021.

SANTORO, Antonio Eduardo Ramires, “A imbricação entre maxiprocessos e colaboração premiada: o deslocamento do centro informativo para a fase investigatória na Operação Lava Jato”, Revista Brasileira de Direito Processual Penal, vol. 6, n. 1, 2020.

SANTORO, Antonio Eduardo Ramires, A interceptação telefônica em um processo penal democrático, Deerfield Beach, Pembroke Collins, 2023.

SINTRA, António, “Técnicas Especiais de Investigação Criminal: factor de segurança”, Política Internacional e Segurança, nº 4, 2010.

STRECK, Lenio Luiz, “Comentário ao artigo 93, IX”. in CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo W Wolfgang, Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo, Saraiva/Almedina, 2013.

TARUFFO, Michelle, La motivación de la sentencia civil, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006. Trad. Lorenzo Córdova Vianello,

TONINI, Paolo, A prova no processo penal italiano, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002. Trad. Alexandra Martins e Daniela Mróz.

TOULMIN, Stephen, Os usos dos argumentos, São Paulo, Martins Fontes, 2001. Trad. Ronaldo Guarany.

[1] Pós-doutorado pela Universidade de Coimbra; Pós-Doutorado pela universidade de La Matanza; Doutor e Mestre pela UFRJ; Mestre pela universidade de Granada; Professor Associado da UFRJ (PPGD); Professor Titular do IBMEC/RJ; Professor do PPGD/UCP; Advogado Criminalista (UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, CEP 20.211-340, antoniosantoro@antoniosantoro.com.br, https://orcid.org/0000-0003-4485-844X).

[2] SANTORO, Antonio Eduardo Ramires e MACHADO, Rodrigo, “Reflexões dogmáticas sobre a utilização de elementos informativos obtidos na fase investigatória: o problema conceitual das provas excepcionais”, in SANTORO, Antonio Eduardo Ramires Santoro, MALAN, Diogo Rudge e MIRZA, Flavio, org., Desafiando 80 anos de processo penal autoritário, 1ª ed., Belo Horizonte, D'Plácido, 2021, pp. 91-92.

[3] SANTORO, Antonio Eduardo Ramires, “A imbricação entre maxiprocessos e colaboração premiada: o deslocamento do centro informativo para a fase investigatória na Operação Lava Jato”, Revista Brasileira de Direito Processual Penal, vol. 6, n. 1, jan.-abr. 2020, pp. 81–116.

[4] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy, “Prova e sucedâneos de prova no processo penal brasileiro”, Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, vol. 15, n. 65, mar.-abr. 2007, pp. 180 e NICOLITTI, André, Manual de Processo Penal, 10ª ed., Belo Horizonte, D’Plácido, 2020, pp. 1022.

[5] LEMOS, Bruno Espiñeira, e QUINTIERE, Víctor Minervino, Técnicas especiais de investigação no processo penal, Belo Horizonte, D'Plácido, 2017, pp. 26.

[6] GOMES, Luiz Flávio e SILVA, Marcelo Rodrigues da, Organizações Criminosas e Técnicas Especiais de Investigação: questões controvertidas, aspectos teóricos e práticos e análise da Lei 12.850/2013, Salvador, Juspodivm, 2015, pp. 193; BORGES FILHO, Adalberto Lima, “Técnicas Especiais de Investigação na Lei das Organizações Criminosas”, Revista Direito Diário, 4ª ed., Fortaleza, vol. 1, n. 1, abr.-jun. 2019, pp. 15.

[7] No dizer de SANTORO e GONÇALVES, “há uma relação intrínseca, de potência das TIE para se converterem em meios de obtenção de prova” (SANTORO, Antonio Eduardo Ramires e MACHADO, Rodrigo, “Reflexões dogmáticas sobre a utilização de elementos informativos obtidos na fase investigatória: o problema conceitual das provas excepcionais”, in SANTORO, Antonio Eduardo Ramires Santoro, MALAN, Diogo Rudge e MIRZA, Flavio, org., Desafiando 80 anos de processo penal autoritário, 1ª ed., Belo Horizonte, D'Plácido, 2021, vol. 1, pp. 96.)

[8] SINTRA, António, “Técnicas Especiais de Investigação Criminal: factor de segurança”, Política Internacional e Segurança, n. 4, 2010, pp. 176.

[9] TONINI, Paolo, A prova no processo penal italiano, Tradução Alexandra Martins e Daniela Mróz, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002, pp. 242. Para Badaró a surpresa não é essencial (BADARÓ, Gustavo, “Hipóteses que autorizam o emprego de meios excepcionais de obtenção de prova”, in AMBOS, Kai e ROMERO, Eneas, org., Crime Organizado: Análise da Lei 12.850/2013, São Paulo, Marcial Pons, 2017, pp. 19).

[10] PRADO, Geraldo, Prova penal e sistemas de controles epistêmicos: a quebra da cadeia de custódia da prova obtidas por métodos ocultos, São Paulo, Marcial Pons, 2014, pp. 62.

[11] ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, 6ª ed., Florianópolis, EMais, 2020, pp. 421.

[12] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A Motivação das Decisões Penais, 2ª ed., São Paulo, RT, 2013, pp. 182.

[13] SANTORO, Antonio Eduardo Ramires e MACHADO, Rodrigo, “Reflexões dogmáticas sobre a utilização de elementos informativos obtidos na fase investigatória: o problema conceitual das provas excepcionais”, in SANTORO, Antonio Eduardo Ramires Santoro, MALAN, Diogo Rudge e MIRZA, Flavio, org., Desafiando 80 anos de processo penal autoritário, 1ª ed., Belo Horizonte, D'Plácido, 2021, vol. 1, pp. 100.

[14] Que no caso é o juiz das garantias no âmbito da investigação (medidas cautelares probatórias preparatórias), tal como previsto no art. 3º-B do Código de Processo Penal considerado constitucional no julgamento das ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305, e deverá ser implementado no prazo fixado pelo STF (12 meses prorrogável por mais 12 meses) ou o juiz competente para o julgamento do processo conforme as regras de definição de competência para o caso de medidas cautelares probatórias incidentais.

[15] Conquanto não afirmem se tratar de uma prova cautelar, Coutinho e Santos entendem que se trata de uma Técnica Especial de Investigação, um negócio jurídico e um meio de obtenção de prova (COUTINHO, Luiz Augusto Reis de Azevedo e SANTOS, Rafael Oliveira, “Colaboração Premiada como Instrumento de Viabilização de Acesso à Justiça”. Revista Internacional Consinter de Direito, Paraná, Brasil, vol. 8, n. 14, 2022, pp. 231–249)

[16] Art. 179, VIII, Constituição de 1824; art. 72, §16, Constituição de 1891; art, 113, 35), Constituição de 1934; art. 122, 11), Constituição de 1937; art. 141, §25, Constituição de 1946; art. 150, §15, Constituição de 1967.

[17] STRECK, Lenio Luiz, “Comentário ao artigo 93, IX”. in CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo W Wolfgang, Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo, Saraiva/Almedina, 2013, pp. 1071.

[18] STRECK, Lenio Luiz, “Comentário ao artigo 93, IX”. in CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo W Wolfgang, Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo, Saraiva/Almedina, 2013, pp. p. 1.324.

[19] STRECK, Lenio Luiz, “Comentário ao artigo 93, IX”. in CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo W Wolfgang, Comentários à Constituição do Brasil, São Paulo, Saraiva/Almedina, 2013, pp. 1.325.

[20] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A motivação das decisões penais, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 70.

[21] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A motivação das decisões penais, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 74/75.

[22] BADARÓ, Gustavo, Epistemologia judiciária e contextos probatórios, São Paulo, Thomson Reuters, 2019, pp. 265.

[23] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A motivação das decisões penais, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 82.

[24] MOREIRA, José Carlos Barbosa, “A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao Estado de Direito”, in MOREIRA, José Carlos Barbosa, org., Temas de Direito Processual, 2ª série, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1988, pp. 90.

[25] FERRAJOLI, Luigi, Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, 4ª ed., São Paulo, RT, 2014. Trad. Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes, pp. 567.

[26] FERRAJOLI, Luigi, Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, 4ª ed., São Paulo, RT, 2014. Trad. Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes, pp. 573.

[27] MOREIRA, José Carlos Barbosa, “A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao Estado de Direito”, in MOREIRA, José Carlos Barbosa, org., Temas de Direito Processual, 2ª série, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1988, pp. 87.

[28] MOREIRA, José Carlos Barbosa, “A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao Estado de Direito”, in MOREIRA, José Carlos Barbosa, org., Temas de Direito Processual, 2ª série, 2ª ed., São Paulo, Saraiva, 1988, pp. 88.

[29] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A motivação das decisões penais, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 85.

[30] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A motivação das decisões penais, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 84.

[31] FERRER BELTRÁN, Jordi, Motivación y racionalidade de la prueba, Lima, Grijley, 2016, pp. 25.

[32] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A motivação das decisões penais, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 93.

[33] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A motivação das decisões penais, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 93.

[34] TARUFFO, Michelle, La motivación de la sentencia civil, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006. Trad. Lorenzo Córdova Vianello, pp. 203.

[35] TARUFFO, Michelle, La motivación de la sentencia civil, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006. Trad. Lorenzo Córdova Vianello, pp. 204.

[36] FERRER BELTRÁN, Jordi, Motivación y racionalidade de la prueba, Lima, Grijley, 2016, pp. 33.

[37] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A motivação das decisões penais, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 108 e seguintes.

[38] TARUFFO, Michelle, La motivación de la sentencia civil, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006. Trad. Lorenzo Córdova Vianello, pp. 245.

[39] Para Taruffo esta argumentação pode ser de três tipos: lógica (fundado em uma estrutura de inferências), quase-lógica (baseado em um cânone hermenêutico que, por sua vez, pode ser de argumento teórico-científico, teleológico ou valorativo) ou retórico-persuasiva (que tem a ver com a escolha do valor que determina a valoração), as quais são intercambiáveis. TARUFFO, Michelle, La motivación de la sentencia civil, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006. Trad. Lorenzo Córdova Vianello, pp. 249-256.

[40] TARUFFO, Michelle, La motivación de la sentencia civil, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006. Trad. Lorenzo Córdova Vianello, pp. 249.

[41] AZEVEDO, Paulo Bueno de, “Teoria do Caso como Método para a Fundamentação das Decisões Judiciais Criminais”, Revista Internacional Consinter de Direito, Paraná, Brasil, vol. 8, n. 15, 2022, pp. 408.

[42] GONZA´LEZ LAGIER, Daniel, “Hechos y conceptos: sobre la relevancia de los conceptos para la prueba de los hechos", in GONZA´LEZ LAGIER, Daniel, org., Quaestio facti: ensayos sobre prueba, causalidad y accio´n, Me´xico, Fontamara, 2013, pp. 75-85.

[43] TOULMIN, Stephen, Os usos dos argumentos, São Paulo, Martins Fontes, 2001. Trad. Ronaldo Guarany, pp. 141.

[44] TOULMIN, Stephen, Os usos dos argumentos, São Paulo, Martins Fontes, 2001. Trad. Ronaldo Guarany, pp. 142.

[45] TOULMIN, Stephen, Os usos dos argumentos, São Paulo, Martins Fontes, 2001. Trad. Ronaldo Guarany, pp. 143.

[46] TOULMIN, Stephen, Os usos dos argumentos, São Paulo, Martins Fontes, 2001. Trad. Ronaldo Guarany, pp. 144.

[47] TOULMIN, Stephen, Os usos dos argumentos, São Paulo, Martins Fontes, 2001. Trad. Ronaldo Guarany, pp. 145.

[48] TOULMIN, Stephen, Os usos dos argumentos, São Paulo, Martins Fontes, 2001. Trad. Ronaldo Guarany, pp. 145-146.

[49] TOULMIN, Stephen, Os usos dos argumentos, São Paulo, Martins Fontes, 2001. Trad. Ronaldo Guarany, pp. 148.

[50] TARUFFO, Michelle, La motivación de la sentencia civil, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006. Trad. Lorenzo Córdova Vianello, pp. 247.

[51] TARUFFO, Michelle, La motivación de la sentencia civil, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006. Trad. Lorenzo Córdova Vianello, pp. 247.

[52] Também chamado de pseudoregras que não têm qualquer fundamento na realidade empírica. São situações que exprimem preconceitos (de raça, de gênero, religião, ou qualquer outro tipo) e estereótipos (“mulher histérica”, “policial corrupto”, “assaltante negro”, “traficante latino”, “marido infiel”, etc.), muitas vezes autoimplicados, que conduzem a uma falácia narrativa que só terá poder persuasivo para um público que compartilha dos mesmos preconceitos.

[53] TARUFFO, Michelle, La motivación de la sentencia civil, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006. Trad. Lorenzo Córdova Vianello, pp. 239.

[54] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A motivação das decisões penais, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 116.

[55] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A motivação das decisões penais, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 116.

[56] Que na visão de Santoro e Gonçalves substitui a exigência do fumus commissi delicti (SANTORO, Antonio Eduardo Ramires e MACHADO, Rodrigo, “Reflexões dogmáticas sobre a utilização de elementos informativos obtidos na fase investigatória: o problema conceitual das provas excepcionais”, in SANTORO, Antonio Eduardo Ramires Santoro, MALAN, Diogo Rudge e MIRZA, Flavio, org., Desafiando 80 anos de processo penal autoritário, 1ª ed., Belo Horizonte, D'Plácido, 2021, vol. 1, pp. 100)

[57] PRADO, Geraldo, “O dever de fundamentação reforçada das decisões no âmbito das medidas cautelares penais”, in PEREIRA, Flávio Cardoso org., Verdade e Prova no Processo Penal: estudos em homenagem ao professor Michele Taruffo, Brasília, Gazeta Jurídica, 2016, pp. 136.

[58] TARUFFO, Michelle, La motivación de la sentencia civil, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006. Trad. Lorenzo Córdova Vianello, pp. 365.

[59] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A motivação das decisões penais, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 163.

[60] TARUFFO, Michelle, La motivación de la sentencia civil, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2006. Trad. Lorenzo Córdova Vianello, pp. 365.

[61] A Tese no Tema de Repercussão Geral 661 tem a seguinte redação: “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.”

[62] SANTORO, Antonio Eduardo Ramires, A interceptação telefônica em um processo penal democrático, Deerfield Beach, Pembroke Collins, 2023, pp. 335.

[63] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A motivação das decisões penais, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 164.

[64] GOMES FILHO, Antonio Magalhães, A motivação das decisões penais, 2ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, pp. 164-166.

[65] Art. 5º da Lei nº 9.296/96.